Por Eduardo Garcia Aguilar

Por Eduardo Garcia AguilarDos o tres semanas después de la muerte del padre Camilo Torres en 1966, mi padre me invitó a acompañarlo a hacer sus gestiones y trámites burocráticos en ministerios y juzgados de Bogotá, a donde iba varias veces al año. A los doce años de edad hablaba y escuchaba hablar de política, que era, es y será la mayor afición nacional, o sea que me convertía ya en un pequeño ciudadano que se enteraba poco a poco de los dramas del país.

Por eso el viaje era iniciático, para introducirme a los arcanos de la patria, a los sitios históricos de su leyenda, llevarme a los recintos sagrados como el Capitolio Nacional, el palacio de San Carlos, el Teatro Colón, la Casa del Florero, la quinta de Bolívar y recorrer con él por cafés como El Pasaje, donde pululaban vestidos de oscuro, todos de corbata, sus amigos del Partido Liberal y del Movimiento Revolucionario Liberal, al que mi padre pertenecía en su versión línea dura.

Años antes nos hospedábamos en el Hotel Savoy, por la Candelaria, pero esa vez lo hicimos en el Hotel Continental de la Avenida Jiménez. Me encantaba ese ambiente, sobre todo a la hora del desayuno y el almuerzo en el restaurante, el ajetreo de los meseros, el aroma de comidas diferentes a las rutinarias de la casa, el sonido de las vajillas y el tintineo de los cubiertos dispuestos en las amplias mesas acicaladas.

Desde la habitación observaba los cerros y las alturas de Monserrate y me delectaba con la bruma dócil que los cubría. Ahí abajo estaba el centro vital del país, el cruce de las arterias energéticas de la Colombia moderna del Frente Nacional, las sedes de El Espectador y El Tiempo, el Banco de la República, la gobernación de Cundinamarca, la librería Buchholz, situada en un edificio moderno donde había un molino que giraba y le daba al paraje aires de un pequeño Times Square.

Había mucho ajetreo en la carrera séptima y lo que más me gustaba era la esquina de El Tiempo, donde se decidían en ese entonces los destinos del país. Ahí cerca, al frente, habían matado a Jorge Eliécer Gaitán y mi padre me llevó a ver la placa en una ceremonia ritual, como lugar del martirio simbólico más importante del siglo XX, cuya impronta todavía sufrimos los colombianos.

Me gustaba ver el caos citadino, la gente, estudiantes, muchachas con sus uniformes cruzando como hormigas atareadas bajo los edificios enormes, burócratas, voceadores de periódicos, emboladores en acción y policías de tránsito en medio del enorme ruido de arterias como la carrera décima y la Avenida Caracas, por donde cruzaban raudos los trolebuses rojos que echaban chispas atados a cables eléctricos.

Me encantaban los aguaceros interminables que convertían las arterias en ríos desbordados y el caos que seguía mientras los atascos detenían a los vehículos que al escapar empapaban a los tanseúntes agitados o a quienes se guarecían del agua frente a tiendas de ropa, ferreterías, papelerías, expendios de empanadas, buñuelos, almojábanas y chorizos, comederos baratos de bandeja paisa, ajiaco o sancocho.

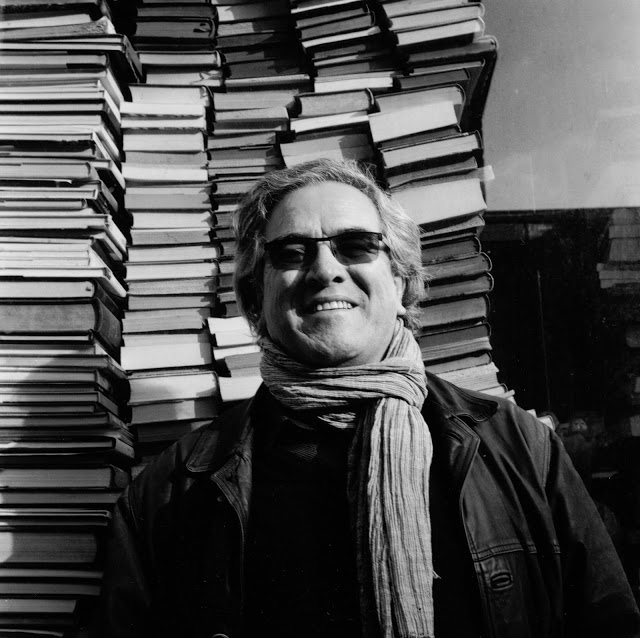

De las veces que fui a Bogotá de niño quedaban varias fotos en blanco y negro de hacía unos cuatro años, en 1962, cuando caminaba por la Séptima con mi madre y nos captaron los fotógrafos ambulantes. Por toda la carrera Séptima pululaban estos profesionales, algunos de ellos vestidos de modestos trajes, camisa blanca y corbata, muy simpáticos, ágiles y profesionales.

Como en esos primeros viajes nos hospedábamos entonces en el Hotel Savoy, era obligatorio pasar todos los días por la Casa del Florero, donde se dieron los acontecimientos míticos que condujeron a la independencia de España, según indicaban los manuales escolares. Al visitar el museo de la Casa del Florero, mi padre me aclaraba los detalles históricos y después al salir me llevaba al palacio de San Carlos, la sede presidencial en ese entonces, donde estaba la placa relativa a la "nefanda noche septembrina", cuando el general Bolívar hubo de escapar a una asonada saltando por la ventana, mientras su amante Manuelita Sáenz se enfrentaba con los rebeldes, dispuestos a matar al Libertador.

Subíamos luego a la Quinta de Bolívar al pie del cerro de Monserrate, donde en un abrir y cerrar de ojos viajaba hacia el siglo XIX y podía palpar casi la presencia del héroe, las bucólicas conversaciones de los próceres, el olor a lavanda de las heroínas de cabello largo, el relincho de los caballos.

Una vez, caminando por la carrera Séptima, vimos a Carlos Lleras Restrepo, el candidato presidencial liberal del Frente Nacional para las elecciones de mayo, que salía de un carro negro frente al Parque Santander y entraba con paso lento de paquidermo a una farmacia situada al lado de una oficina de la Registraduría, ante el estupor de los curiosos, hombre de muy baja estatura, redondo, encorvado, calvo y de inconfundibles gafas circulares de carey.

Pero lo más fuerte y nostálgico fue sin duda esa visita al lugar donde mataron a Gaitán. Nos recogimos ahí en ese instante y papá me contó su versión de los hechos. Por eso todos esos días fueron para mí un excelente curso de historia patria. Imaginé y palpé a los precursores de la independencia, a Los Comuneros de José Antonio Galán, a Antonio Nariño y el sabio Francisco José de Caldas y a ellos se unieron para siempre en mi memoria los nombres de Jorge Eliécer Gaitán y el padre Camilo Torres, solo dos nombres más en la interminable lista de los talentos desperdiciados del país.